2月:3,258,100人、2月として初めて300万人を突破

日本政府観光局発表→ https://www.jnto.go.jp/news/press/20250319_monthly.html

初の300万人突破の喜びと懸念

JNTOの最新発表によると、2025年2月の訪日外客数は3,258,100人となり、2月として初めて300万人を突破した。前年同月比では16.9%増で、2024年2月の2,788,224人を大きく上回る結果となった。2025年1月〜2月累計でも7,039,300人と、前年同期比28.5%増という好調ぶりを見せている。

これは喜ばしいニュースです。しかし、数字だけを見て喜んでばかりもいられません。

一見すると極めて好調に見えるインバウンド市場なのですが、データを詳細に分析すると、いくつかの重要な課題と今後の展望が見えてくる。

本稿では表面的な数字の向こう側にある真実を掘り下げ、日本のインバウンド戦略の今後について検討していきたい。

市場分析:中国復活の影響と市場格差の拡大

まず注目すべきは、中国市場の大幅な回復だ。2月の訪中国人客数は722,700人で前年同月比57.3%増という驚異的な伸びを示している。これは1〜2月累計でも94.5%増と、他市場と比較して極めて高い成長率となっている。

今回の記録的なインバウンド増加の要因は、春節休暇やスノー需要の高まり、円安など複合的な要因が重なった結果です。各国からの旅行者が日本を選んでくれるのは大変光栄ですが、その一方で『観光の質』という面で、いくつかの課題が見え隠れしているのではないでしょうか?

成長率は鈍化している

特に韓国と台湾は増加率が一桁台にとどまり、香港に至っては減少に転じている。これら東アジア主要市場の伸び悩みは、今後のインバウンド戦略を考える上で軽視できない課題だ。

欧米豪市場は比較的好調を維持している

東南アジア市場も成長を続けているが、市場によって格差がある

数字に踊らされるな

インバウンドの数字は確かに素晴らしい、しかし、数字だけを見て満足しているのではなく常に本質を見極めていきましょう。

重要なのは、「旅行者の満足度」

多くの旅行者が日本に魅力を感じてくれているのは喜ばしいことだが、その期待に応えられているのか?オーバーツーリズムによる混雑、多言語対応の遅れ、文化体験の不足など、課題は山積している。

特に、地方創生という観点からは、地方への誘客が重要。東京、大阪、京都といった都市部だけでなく、地方の魅力を発信し、旅行者を分散させることが、持続可能な観光を実現するための鍵となると考えている。

成長要因:旧正月効果とスノー需要の重要性

今回の増加要因として、JNTOは「一部市場において旧正月(春節)休暇が2月初旬まで続き、旅行需要の高まりがみられた」ことを挙げている。確かに、中国や台湾などの東アジア市場では、旧正月期間中の訪日が例年通り活発だった。

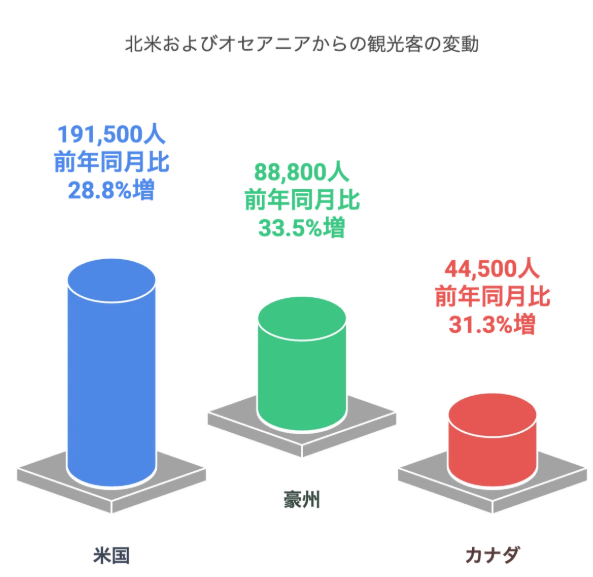

しかし、より注目すべきは「スノー需要が高まる時期である中、豪州と米国を中心に訪日外客数が増加した」という点である。スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを目的とした訪日が、欧米豪を中心に大きく伸びているのである。

実際、資料の詳細によれば、多くの市場で「ウィンタースポーツ等を目的とした訪日需要」が言及されている。特に豪州、米国、カナダなどでは、その影響が強調されている。

この点は、日本のインバウンド戦略において極めて重要な示唆を含んでいる。つまり、雪のない国・地域からの「雪を求める旅行者」という明確なターゲット層の存在と、それに対する戦略的アプローチの必要性だ。北海道や長野、新潟といった雪国地域にとっては、この層を意識したプロモーションが重要になるだろう。

市場別の特徴と今後の展望

東アジア市場

中国市場は、「昨今の情勢を踏まえ、他国よりも日本を選択する」という興味深い現象が見られている。これは地政学的な状況が観光選択にも影響を与えている可能性を示唆している。

一方、香港市場では前年同月比で5.0%減という結果となった。これは「前年は2月中旬からであった旧正月休暇が今年は1月下旬からとなった」ことが主な要因とされている。暦要因による変動は今後も考慮すべき点だ。

東南アジア市場

東南アジアでは、査証免除措置による訪中旅行への人気の高まりが競合要因として挙げられている。タイ、マレーシア、インドネシアなどでは、中国への旅行が割安で手続きも容易になっていることが、訪日旅行の競合となっている。

しかし、直行便の増加や冬季の日本人気、そしてスノー需要などの要因により、多くの国で訪日客数は2月として過去最高を記録している。また、フィリピンでは「訪日観光ビザの一時的な発給遅延による影響」が見られたという指摘もあり、ビザ政策の重要性も再確認される。

欧米豪市場

米国、豪州、カナダなどの欧米豪市場では、冬季の日本人気とウィンタースポーツ需要が引き続き強い。米国では「混雑するシーズンを避け2月に訪日する動き」も見られ、旅行のオフピーク化の傾向も示されている。

欧州市場では、直行便の再開や新規就航が訪日客増加に貢献している。特にイタリアでは「2024年12月の羽田~ミラノ間の新規就航」、スペインでは「2024年10月に再開した直行便」の効果が言及されている。航空路線の拡充が訪日促進に直結している証拠だ。

問題提起

インバウンド増加の裏で置き去りにされる「観光の質」

数字的には素晴らしい成果を見せているインバウンド市場だが、その裏では「観光の質」に関わる様々な問題が浮き彫りになっている。ここで考えるべき主要な課題を挙げてみよう。

1. オーバーツーリズム問題

特に京都、東京、大阪などの主要観光地では、訪日客の集中によるオーバーツーリズムが深刻化している。混雑、騒音、ゴミ問題などが地域住民の生活に影響を及ぼし、「観光公害」という言葉さえ生まれている。

京都市の祇園地区では、観光客による私有地への無断侵入や、舞妓さんへの迷惑行為などが社会問題化。市はプライベートゾーンへの立ち入り禁止などの対策を講じているが、効果は限定的だ。また、地元住民からは「生活圏が観光客に侵食されている」という声も上がっている。

2. 多言語対応の遅れ

インバウンド数は過去最高を更新しているにも関わらず、観光地における多言語対応は依然として不十分な場合が多い。特に英語以外の言語への対応が遅れており、中国語、韓国語、タイ語などのアジア言語や、フランス語、スペイン語などの欧州言語でのコミュニケーションが困難な場面も少なくない。

地方の観光地では特にこの問題が顕著で、せっかく地方を訪れた外国人観光客が満足のいく体験ができないケースも報告されている。

3. 文化体験の不足

多くの訪日客は定番の観光スポット巡りに終始し、日本文化の深い理解や本格的な体験に触れる機会が限られている。「インスタ映え」を重視した浅い観光に留まり、日本の伝統文化や地域の特色ある生活文化に触れる深い体験が不足している。

本来、日本の強みは「文化体験」のはずだが、量的拡大に追われるあまり、質的な部分での差別化が十分に図られていない現状がある。

4. 観光客のマナー問題

一部の訪日客によるマナー違反も問題視されている。公共交通機関での大声での会話、寺社仏閣での不適切な行動、ゴミのポイ捨てなど、文化的背景や習慣の違いから生じるトラブルが後を絶たない。

特に、異なる文化圏からの観光客に対する適切なマナー啓発が追いついていないという課題もある。

5. 価格の高騰

インバウンド需要の高まりにより、特に主要観光地では宿泊費や飲食費などが高騰。これにより、日本人旅行者が旅行しにくくなるという逆転現象も起きている。

京都市内のホテルでは、繁忙期には2019年比で30%以上値上がりしたケースも報告されており、「自国の観光地に自国民が行けない」という皮肉な状況も生まれている。

6. 観光人材の不足

観光業界全体で人材不足が深刻化している。特に、多言語対応可能なスタッフや、高品質なおもてなしができる専門人材の確保が困難になっており、サービスの質の低下を招いている場合もある。

厚生労働省の調査によれば、宿泊業の有効求人倍率は全産業平均の1.5倍以上と高く、人材確保に苦戦している実態が浮き彫りになっている。

7. 地方誘客の不十分さ

訪日客数は増加しているものの、その恩恵が東京、大阪、京都などの主要都市に集中し、地方への波及効果が限定的であるという問題が続いている。「地方創生」を掲げながらも、実際には「一極集中型」のインバウンド構造が変わっていない。t

北海道や沖縄のような知名度の高い地域を除き、多くの地方は依然としてインバウンドの恩恵を十分に受けられていない状況だ。

持続可能な観光への課題

JNTOは「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の3つを柱とする第4次観光立国推進基本計画の実現に向けて取り組んでいるとしている。しかし、今回の発表では地方訪問の実態や消費額に関する詳細なデータは示されていない。

訪日客数の増加が地方誘客や消費拡大にどの程度貢献しているかは、今後の分析課題となるだろう。特に、インバウンド回復の恩恵が東京や大阪、京都といった主要観光地に集中し、地方への波及効果が限定的である可能性は否定できない。

また、訪日客の滞在日数や消費単価に関するデータも重要だ。単に訪日客数が増えても、滞在が短く消費額が少なければ、経済効果は限定的となる。

「持続可能な観光」の視点からは、単なる量的拡大ではなく、地域社会との共存や環境への配慮、文化的価値の尊重などを含めた質的向上が求められる。観光客と地域住民の双方が満足できる「共生型観光」の実現が、今後の大きな課題だろう。

解決策の提案:作戦本部鴨志田の7つの戦略

これらの課題を解決するために、以下の7つの戦略を提案したい。

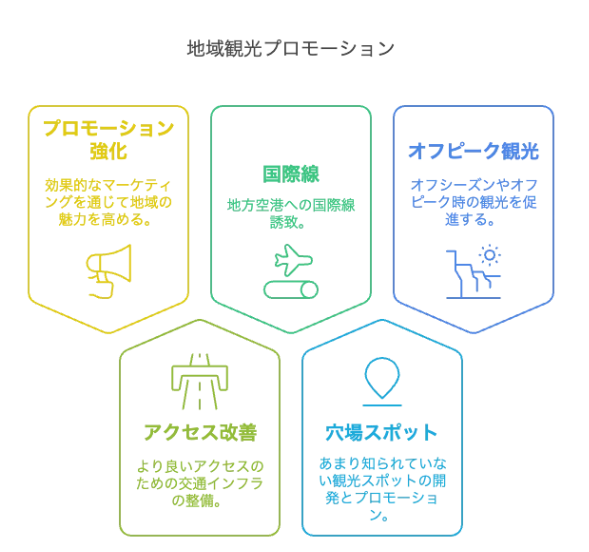

1. 地方への誘客促進と観光客の分散化

主要観光地の混雑緩和と地方活性化の両方を実現するために、魅力的な地方観光ルートの開発や、地方空港へのLCC就航促進などが必要だ。特に、今回の分析で注目されたスノー需要を活かした地方誘客は重要な戦略となる。

地方誘客への具体的動き

2. 多言語対応と観光人材の育成

言語の壁を取り除き、質の高いサービスを提供するための人材育成が急務だ。

観光人材の育成のための具体的な動き

3. 文化体験の充実

「モノ消費」から「コト消費」へのシフトを促進し、日本文化の深い理解につながる体験型観光の強化が必要だ。

具体的には:

- 伝統工芸体験、和食づくり体験などの文化体験プログラムの拡充

- 地域住民との交流機会の創出

- 地域特有の生活文化に触れる体験型観光の開発

- 本物の文化体験を求める富裕層向けの高付加価値商品の開発

- 文化体験型観光施設の整備

4. 観光マナーの啓発と環境整備

文化の違いから生じるマナー問題を軽減するための啓発活動と環境整備が重要だ。

具体的な文化浸透の強化

5. 適正な価格設定と質の確保

単なる価格高騰ではなく、適正価格で質の高いサービスを提供することが重要だ。

価格とクオリティを維持するためのサイクル

6. テクノロジーの活用

すべての人に観光を楽しんでもらうことを前提に、テクノロジーで解決する。

観光体験の最大化

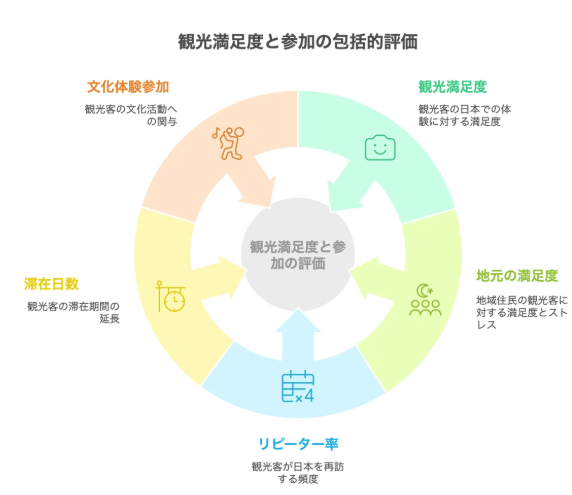

7. 観光の質を測定する新指標の開発

単なる訪日客数や消費額だけでなく、観光の質を測定する新たな指標の開発が必要だ。

観光満足度と参加の評価

おわりに:量から質へ、次の観光立国ステージへ

2025年2月の訪日外客数は、確かに素晴らしい成果を示している。しかし、真の「観光立国」の成功は、単なる訪日客数の増加だけでは測れない。地域社会との共存、環境への配慮、文化的価値の尊重、そして訪日客と日本人双方の満足度向上という質的側面が極めて重要だ。

「観光立国」から「持続可能な観光立国」へのステップアップが今、求められている。それは量的拡大に満足するのではなく、質的向上を常に追求する姿勢から生まれる。

多くの課題が残されているが、だからこそチャンスでもある。これらの課題を一つ一つ解決していくことで、日本は世界に誇れる「持続可能な観光立国」として新たなモデルを示すことができるのではないでしょうか?

※本記事は、過去にnoteで執筆した記事を再掲しています。

→ 作戦本部株式会社へのお問い合わせはこちらから(https://www.sakusenhonbu.com/#front-contact)