【鴨志田の市場震源地戦略 第1回】

なぜ私は3つの業界で震源地を作り続けるのか

こんにちは、鴨志田です。

今日から新しいチャレンジとして自分の考えを体系化したものを連載することにしました。テーマは「市場震源地戦略」。私が実際に手がけてきた事業を通じて発見した、全く新しいマーケティング法則についてお話しします。

この連載は、既存のマーケティング理論に疑問を感じている起業家、新しい事業を立ち上げたいと考えているビジネスパーソン、そして何より「前例のないことに挑戦したい」と思っているすべての人に向けて書いています。

私が歩んできた「前例なき道」

まず、自己紹介を兼ねて、私がこれまでどのようなことをやってきたのかお話しします。

僕のキャリアは、常に「前例がない」ことの連続でした。

オバマ大統領就任式のネット生中継では、2009年という早い時期に、大統領就任式を日本で初めてネット生中継し、新宿・池袋・渋谷でパブリックビューイングイベントを開催しました。当時はまだネット中継自体が珍しく、多くの人に「そんなことをして意味があるのか?」と言われました。しかし、結果的に大きな話題となり、その後のライブストリーミング文化の礎の一つとなったと自負しています。

そして今回お話しする3つの事業です。

3つの震源地、3つの業界変革

僕はこれまで、異なる業界で3つの「震源地」を作ってきました。

阿佐ヶ谷アニメストリート:アニメ業界に新しい交流空間を創造

阿佐ヶ谷アニメストリートは、私が手がけた「ものづくり商店街」構想の第2弾でした。

第1弾の「2k540 AKI-OKA ARTISAN」(秋葉原〜御徒町間の高架下)では、工房付きショップという新しい業態が誕生し、職人とお客様が直接交流できる空間となりました。これが成功したことで、「コンセプト型商店街」という新しいカテゴリーが成立することを確信しました。

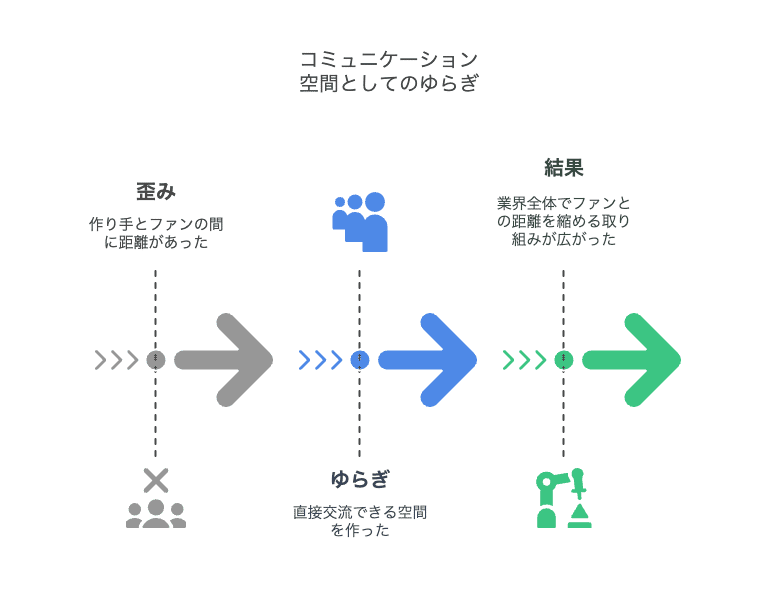

阿佐ヶ谷では、杉並区にアニメーション制作会社が歴史的に集積していることに注目しました。しかし、当時のアニメ業界には「作り手とファンが直接交流できる場所」が存在していませんでした。

アニメファンは作品は愛しているけれど、その作品を作っている人たちとの接点がない。一方で、アニメクリエイターたちは、自分たちの作品がどのようにファンに受け取られているのか、リアルな反応を知る機会が限られていました。

この「ギャップ」こそが、私が最初に察知した違和感でした。

阿佐ヶ谷アニメストリートでは、アニメ制作会社のスタジオ見学、クリエイターと直接話せるカフェ、限定グッズの販売、そしてファン同士が交流できるイベント空間を一体化した、全く新しい形のアニメーション関連施設を作りました。

結果として、この試みはアニメ業界に大きな波紋を広げました。その後、各地でアニメ関連の体験型施設が生まれ、クリエイターとファンの距離を縮める取り組みが業界全体に広がっていきました。

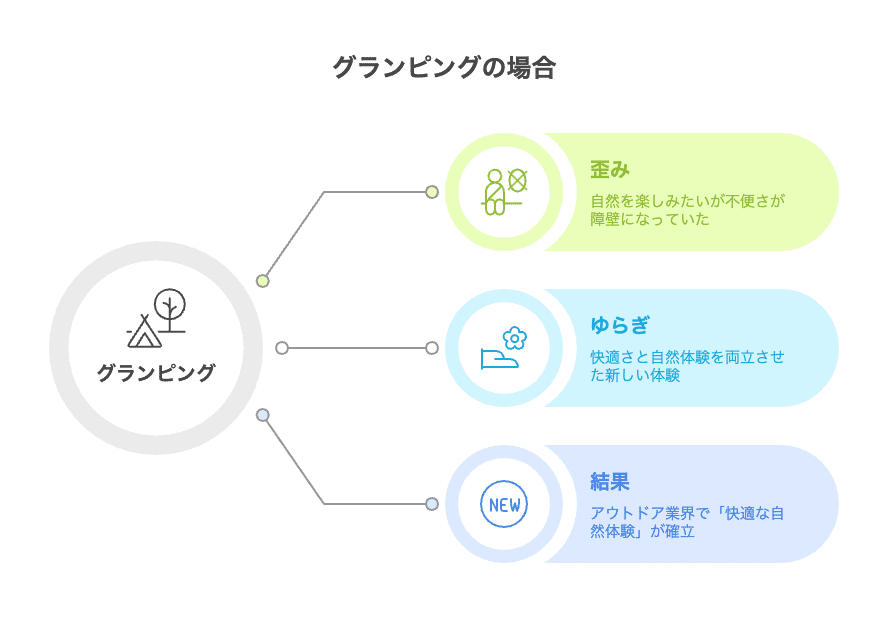

グランピング:アウトドア業界の常識を覆す

グランピングをプロデュースし始めた当時、日本ではまだ「グランピング」という言葉すら一般的ではありませんでした。

私がこの事業に注目したのは、アウトドアブームの中で感じた大きな矛盾でした。多くの人が「キャンプをしてみたい」と言う一方で、「テント設営が面倒」「虫が嫌」「トイレが心配」といった理由で実際には行動に移せずにいました。

従来のキャンプ業界は、「不便さを楽しむ」「自然と一体になる」といった精神論で、この問題を解決しようとしていませんでした。むしろ、「本格的なキャンプこそが価値がある」という価値観が支配的でした。

しかし、私は違う角度から考えました。「自然を楽しみたい」という本質的な欲求と、「快適さも欲しい」という現実的なニーズを両立させることはできないだろうか、と。

そこで生まれたのが、テント設営不要、快適な設備、でも自然の中で過ごせるという「グランピング」でした。

最初は多くの関係者から「それはキャンプじゃない」「邪道だ」と批判されました。しかし、実際にサービスを開始してみると、これまでキャンプに二の足を踏んでいた多くの人たちが体験してくれるようになりました。

とはいえそんなに簡単に実現もしなかったですよ。

1年間は某大手ホテル事業者に対して調査データを用いて説得し続けましたよ(笑)

その後調査のあと、用地取得、コンセプト/サービス設計、デザイン、リクルーティングまで丸ごと行い、最終的に後輩がマネージャーとして稼働してました。

そして今では、グランピングは一つの確立されたアウトドア体験のカテゴリーとなり、全国各地にグランピング施設が作られています。

藤乃煌

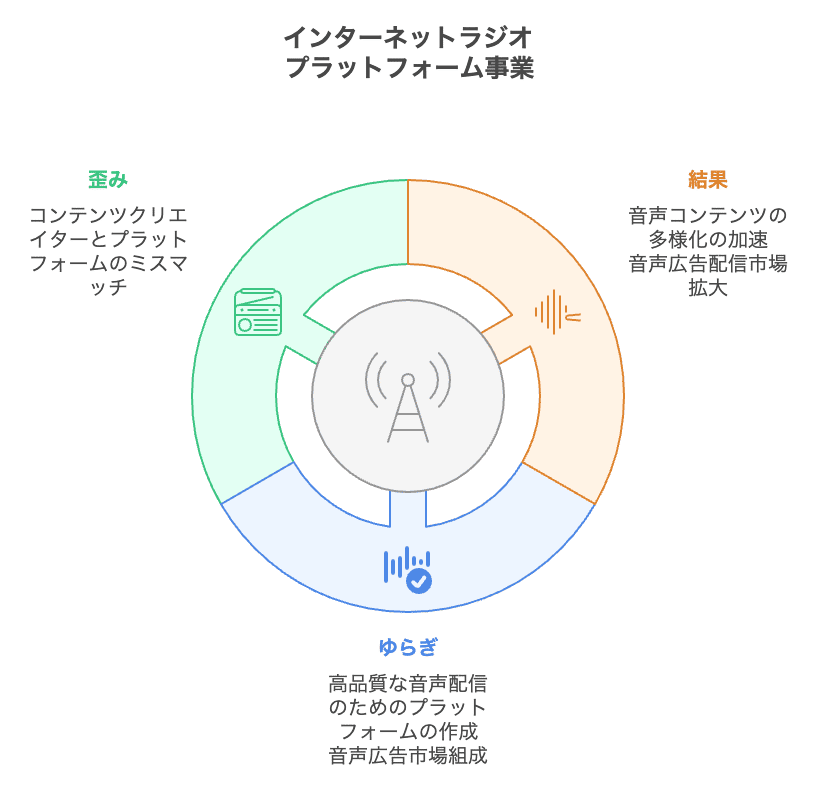

インターネットラジオ放送局:メディア業界に新たな配信形態を提示

インターネットラジオ放送局の事業は、2009年頃から始めました。当時はまだポッドキャストも今ほど一般的ではなく、「ネットでラジオ番組を作る」という発想自体が珍しいものでした。

既存のラジオ業界は、大手放送局が電波を独占し、個人やスモールチームが参入するのは非常に困難な状況でした。一方で、インターネットの普及により、誰でも情報発信ができる環境は整いつつありました。

私が感じた違和感は、「面白いコンテンツを作れる人はたくさんいるのに、それを世に出すプラットフォームが限られている」ということでした。

そこで、インターネットを使って、既存のラジオとは違う新しい形の音声コンテンツを作ることを考えました。テーマの自由度、時間の制約なし、リスナーとのインタラクティブな関係など、従来のラジオでは実現できない要素を盛り込みました。

当初は「今更インターネットラジオなんて誰が聞くんだ」と言われることが多かったのですが、実際に始めてみると熱心なリスナーが生まれ、独自のコミュニティが形成されました。

ですが、インターネットラジオは音楽配信の制限がかなり厳しく、マネタイズ方法に制限がありなかなか収益化は難しかったですね。

ただ現在では、ポッドキャスト、音声配信アプリ、Clubhouseなど、音声コンテンツの多様化が当たり前になっていますが、私たちの取り組みはその先駆けの一つだったと考えています。

なぜこれらの事業が成功したのか

これら3つの事業に共通するのは、既存のマーケット分析や競合調査から生まれたものではないということです。

阿佐ヶ谷アニメストリートは、「アニメ関連施設の市場調査」から生まれたわけではありません。 グランピングは、「アウトドア市場の競合分析」から生まれたわけではありません。 インターネットラジオは、「メディア業界のトレンド分析」から生まれたわけではありません。

むしろ、私が自ら「ゆらぎ」を作り出し、それが業界全体を動かす震源地となったのです。

従来のマーケティング法則では説明できない現象

ここで、従来のマーケティング理論を振り返ってみましょう。

パレートの法則(80:20の法則) 売上の80%は20%の顧客から生まれるという法則。顧客セグメンテーションの基本概念として広く使われています。

ランチェスターの法則 競争戦略の基礎となる法則。弱者の戦略(局地戦、一点集中)と強者の戦略(総力戦)を示します。

マズローの欲求5段階説 生理的欲求から自己実現欲求まで、人間の欲求を5段階で分類。商品開発やポジショニングに活用されています。

AIDMA・AISASの法則 消費者の購買行動プロセスを表すモデル。Attention(注意)→Interest(関心)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動)などで構成されます。

3C分析 大前研一氏が提唱。Customer(顧客)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つの視点から戦略を立案する手法。

4P(マーケティングミックス) コトラー教授が体系化。Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4要素からマーケティング戦略を考える手法。

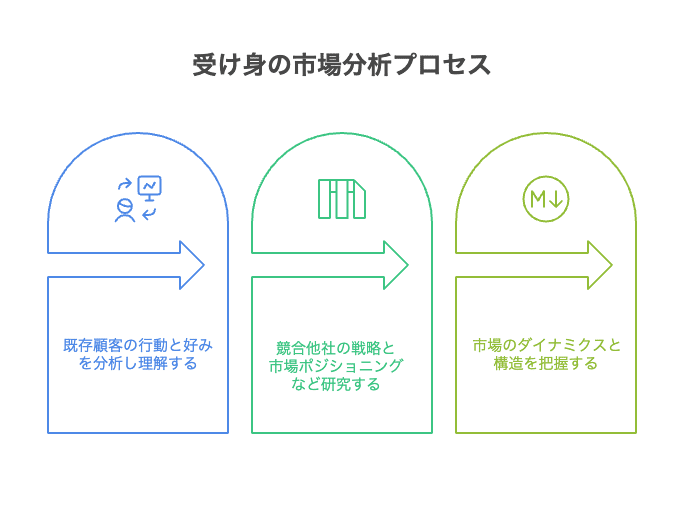

これらのマーケティング法則はすべて、非常に優れた分析ツールです。既存の市場で戦う際には、間違いなく有効ですしすでに有名なものばかりです。

しかし、これらの法則には共通点があります。それは、「市場を分析して適応する」という受け身のアプローチだということです。

すべて「既存」が前提になっています。

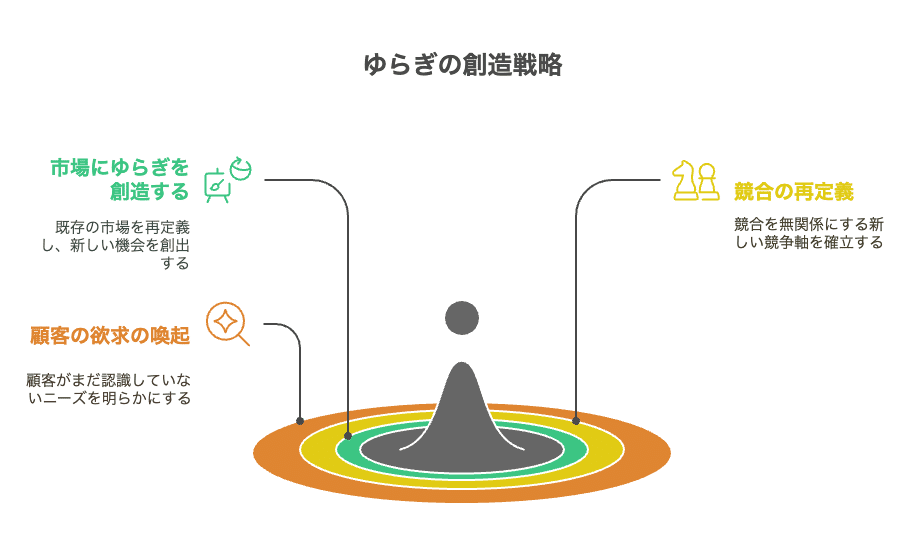

しかし、私がやってきたことは違います。

市場を分析するのではなく、「市場にゆらぎを創造する」

競合を研究するのではなく、「競合が存在しない新しい軸を作る」

顧客ニーズを調査するのではなく、「顧客が気づいていない欲求を呼び起こす」

既存の法則では、私の事業成功を説明することができないのです。

AIの時代に人間に求められること

ここで、なぜ今「市場震源地戦略」が重要なのかを考えてみましょう。

現在、AI技術の発達により、多くの業務が自動化されつつあります。特に、データ分析や既存パターンの最適化といった分野では、AIの能力は人間を大きく上回っています。

従来のマーケティング手法、例えば:

- 過去のデータから売上予測を立てる

- 競合他社の戦略を分析して対策を練る

- 顧客セグメントごとに最適化された施策を実行する

こうした作業は、まさにAIが得意とする領域です。既存の流れの延長線上にある戦略やシミュレーションは、AI によってより精密に、より効率的に実行されるようになるでしょう。

では、人間に残される領域は何でしょうか?

それは、高付加価値の企画やアイデア、そして全く新しいビジネスモデルの創造です。

そして、これらは現在の流れの中には存在しません。既存のデータから導き出すことはできないのです。

だからこそ、「察知」ではなく「創造」なのです。

だからこそ、「分析」ではなく「ゆらぎ」なのです。

「察知するな、ゆらがせろ」

私の市場震源地戦略の核心です。

「察知するな、ゆらがせろ」

多くの起業家やマーケターは、市場の変化を「察知」しようとします。トレンドを読み、消費者の動向を分析し、業界の流れに合わせようとします。

確かに、市場の変化を察知することは重要です。しかし、それだけでは常に後手に回ることになります。

トレンドを察知した時点で、そのトレンドはすでに多くの人が気づいている状態です。そこから参入しても、競争は激しく、差別化は困難です。

私が提案するのは、全く逆のアプローチです。

市場の変化を待つのではなく、自ら市場にゆらぎを起こす トレンドを追うのではなく、自らトレンドを作り出す 業界の流れに合わせるのではなく、業界の流れ自体を変える

これが「ゆらがせろ」の意味です。

ゆらぎが震源地になるメカニズム

では、なぜ「ゆらぎ」が震源地になるのでしょうか?

地震の仕組みを考えてみてください。地殻は常に圧力を受けています。その圧力が限界に達した時、小さな亀裂が生じます。その亀裂が引き金となって、蓄積されていたエネルギーが一気に放出され、大きな地震が起こります。

市場も同じような構造を持っています。

業界には常に「歪み」や「矛盾」が存在しています。しかし、既存のプレイヤーは、その歪みに慣れてしまっていたり、変化するリスクを恐れていたりして、なかなか行動を起こしません。

そこに、小さくても的確な「ゆらぎ」を投じることで、蓄積されていた変化への欲求が一気に表面化し、業界全体が動き始めるのです。

阿佐ヶ谷アニメストリートの場合:

藤乃煌(グランピング)の場合:

インターネットラジオの場合:

市場震源地戦略の4つのフェーズ

私の市場震源地戦略は、4つのフェーズで構成されています。

1. 震源仕込み期

この期間では、2つの重要な活動を同時並行で行います。

膨大な1次情報の収集 業界の「表向きの情報」ではなく、「裏側の情報」を集めます。メディア向けや外部向けに話していることとは違う本音の部分。この話を表向きで話すと自分に都合が悪かったり、別の誰かにとってマイナスになることが大きいから、濁したこととしている情報です。

この情報収集は、ネット検索や既存の調査レポートだけでは不十分です。実際に業界の最前線にいる人たちと直接会って話を聞くことが不可欠です。

研究開発の同時進行 情報収集と並行して、新しいソリューションの研究開発を進めます。重要なのは、情報収集が完了してから開発を始めるのではなく、同時並行で進めることです。これにより、市場にゆらぎを起こすタイミングを逃さずに済みます。

2. 初期ゆらぎ創造期

この期間では、小規模な実験で市場に最初のゆらぎを起こします。

重要なのは、最初から大きなゆらぎを起こそうとしないことです。業界が受け入れられる範囲で、しかし明確に「今までとは違う」ことがわかるレベルのゆらぎを起こします。

このタイミングの見極めが重要です。早すぎると市場が受け入れ準備ができておらず、遅すぎると他の誰かが先に動いてしまいます。

私の経験では、「否定してくれる人が多い」状態から「だんだん分かる人が出てきた」タイミングが、ちょうどいいゆらぎ強度です。

3. 反応観察期

ゆらぎを起こした後は、市場の反応を注意深く観察します。

どのような人が興味を示すのか、どのような反応が返ってくるのか、どのような変化が起き始めるのか。これらの情報を収集し、次のアクションを決定します。

この期間中も、手をこまねいて待っているわけではありません。必要に応じて追加のゆらぎを起こしたり、アプローチを修正したりします。

4. 震源地確立期

市場の反応を見極めたら、本格展開により業界の震源地としてのポジションを確立します。

この段階では、初期のゆらぎで得た学びを活かして、より大きなインパクトを与える施策を実行します。同時に、模倣者が現れることも想定して、差別化要因を強化していきます。

なぜ「震源地」なのか

「震源地」という言葉を使う理由を説明しましょう。

地震の震源地は、最初は地下深くの小さな亀裂から始まります。しかし、その亀裂が引き金となって、やがて大きな地殻変動を引き起こします。そして、地震が起きた後も、その場所は「震源地」として記憶され続けます。

市場も同じです。

業界に小さなゆらぎを起こすことから始まり、それが徐々に拡大して、最終的には業界全体の構造を変えてしまう。そして、最初にゆらぎを起こした場所や人が「震源地」として記憶されるのです。

阿佐ヶ谷アニメストリートは、アニメ業界におけるコミュニティ空間創造の震源地となりました。 グランピングは、アウトドア業界における体験価値創造の震源地となりました。 インターネットラジオは、音声コンテンツ多様化の震源地の一つとなりました。

これらの「震源地」としてのポジションは、単なる先行者利益を超えた価値を持ちます。それは、業界の歴史において「変化の起点」として記録されることであり、その後の展開においても常に参照点として扱われることです。

業界リーダーが感じる「違和感」を見逃すな

震源地を作るために重要なのは、ゆらぎを起こすタイミングです。

そのタイミングを見極める鍵は、業界をリードする人たちが感じている「違和感」にあります。

この違和感は非常に独特なものです。業界のリーダーだからこそ感じられる、最前線の微細な変化や矛盾。しかし、リーダー企業という立場上、その違和感に基づいて大きな変化を起こすことは難しい状況にあります。既存の顧客への責任、株主への説明責任、従業員の雇用など、様々な制約がリーダー企業の変化を阻んでいます。

しかし、その違和感自体は確実に存在しています。そして、その違和感は業界の次の変化の予兆でもあります。私はその違和感を察知するのではなく、自らその違和感を形にして、市場にゆらぎとして投下するのです。

例えば、グランピング事業を始める前、アウトドア業界のリーダーたちと話をしていると、「最近のお客さんは、昔ほど不便さを楽しまない」「もっと手軽にアウトドアを楽しみたいという声が増えている」といった違和感を口にする人が複数いました。

しかし、彼らの会社では「本格的なキャンプ」を売りにしているため、その違和感に基づいて商品やサービスを変えることは困難でした。そこで私は、その違和感を形にしたのがグランピングでした。

前例がないことへの確信

私の事業は、いつも前例がないことばかりです。

オバマの大統領就任式のネット生中継でも日本初の試みでした。今回お話しした3つの事業も、すべて前例のない挑戦でした。

前例がないということは、成功例もなければ失敗例もないということです。多くの人は、そのリスクを恐れて二の足を踏みます。しかし、私は前例がないことに対して、なぜか最初から「絶対にいける」という確信を持っています。この確信はどこから来るのでしょうか?

それは、徹底的な仮説検証プロセスにあります。

私は何度も自分の中で素振りをしています。

最初の仮説を構築し、その反証を自分の中で何度も繰り返し、生まれた新たな仮説を人にぶつけ、また反証を作り繰り返し、また人にプレゼンしてみて反応を見て、仮説を作り直すことを何度も行っています。

このプロセスを経ることで、隙のない革新的仮説が生まれます。そして、その仮説に対する確信が、前例がないことへの不安を上回るのです。

ただし、私は完璧主義者ではありません。「これで完璧!」とは思わないけれど、だいぶ確度の高い仮説ができたと思ったら走り出します。どうせ完璧なことはなくて、実行していく上で修正する必要があるからです。

最もしてはいけないことは実行しないことです。

反対から始まる事業

私の事業は、いつも反対から始まります。

「そんなことをやって意味があるのか?」 「誰がそんなものを使うんだ?」 「前例がないから危険だ」

最初は必ずこうした反対意見を受けます。

しかし、私は反対されても実行してみると皆が手のひらを返すことを知っています。

もちろん、実行するのにはとてつもないパワーが必要です。反対意見の中で推進することは、精神的にも体力的にも大きな負担です。

でも、そのパワーを注ぎ込んででも実行する価値があると確信しているからこそ、やり抜くことができるのです。

そして、実際に結果が出始めると、最初に反対していた人たちが「実は前から期待していた」「素晴らしいアイデアだと思っていた」と言い始めます。

この現象は、私のすべての事業で繰り返されています。

街のアミューズメント化というビジョン

私が阿佐ヶ谷アニメストリートで実現しようとしたのは、単なる商業施設ではありません。

それは「街のアミューズメント化」というもっと大きなビジョンの一部でした。

街の中を遊び場とすることで、常に人が集まり、常に笑いが起こり、常に何かが行われている。わざわざ新しい箱物を作らなくても、生活の中にアミューズメント施設があるほうが、長続きしながら文化を形成すると考えました。

このビジョンは、今でも私の事業の根底にあります。単に利益を上げることだけが目的ではなく、人々の生活をより豊かで楽しいものにしたいという思いが、すべての事業の原動力になっています。

次回予告:ゆらぎ創造の3大技術

今回は市場震源地戦略の概念と、私がなぜこの戦略を確立するに至ったかをお話ししました。

次回は、いよいよ実践論に入ります。「ゆらぎ創造の3大技術」として、私が実際にどのような手法で市場にゆらぎを起こしているのか、具体的な技術論を公開します。

1. 裏側情報抽出技術 業界の表向きの情報ではなく、本当に重要な「裏側の情報」をどうやって収集するのか。メディア向けの発言と本音のギャップを見抜き、利害関係で隠されている真実を発見する技術。

2. 5-6人アンカー配置技術 市場にゆらぎを起こすために必要な「アンカー人材」をどうやって見極め、関係を構築するのか。業界リーダーへのアプローチ方法から、継続的な関係維持まで。

3. 5回なぜ深堀り技術 「なぜ?」を4-5回連続で聞くことで、表面的な問題から本質的な課題まで掘り下げる技術。真の問題発見と解決策創出のための思考法。

この3つの技術を習得すれば、あなたも自分の業界で震源地を作ることができるはずです。

それぞれの技術について、私の実体験を交えながら、実際に使える形で詳しく解説していきます。

さいごに

「察知するな、揺るがせろ」

この言葉を胸に、既存の市場分析に頼るのではなく、自ら市場を創造する側に回ってください。

AIが得意とする既存パターンの最適化ではなく、人間にしかできない創造的破壊を起こす側に回ってください。

業界の歪みや矛盾を見つけたら、それを分析するだけで終わらせるのではなく、自らの手で「ゆらぎ」を起こし、変化の震源地となってください。

あなたが次の震源地を作り出してください。

※本記事は個人的見解に基づくものであり、所属組織の公式見解を代表するものではありません。

→ 作戦本部株式会社へのお問い合わせはこちらから(https://www.sakusenhonbu.com/#front-contact)