コロナ禍を経て、旅行産業は大きな転換期を迎えています。特に若年層のZ世代の「旅行離れ」が叫ばれる中、注目を集めているのが「マイクロツーリズム」という新たな観光形態です。半径50km以内の近場を深掘りする旅のスタイルが、なぜ今の若者の心を掴んでいるのか。私はこの1年間、全国10か所のマイクロツーリズム成功事例を追いかけ、そこに共通する成功の法則を見出しました。地方創生の切り札として期待される、この新たな観光モデルの可能性を探ります。

Z世代の「旅行離れ」は本当か?

「若者の○○離れ」という言葉は、しばしばメディアで取り上げられるトピックです。車離れ、アルコール離れ、そして旅行離れ。しかし、これらの現象の背後には常に複雑な社会的・経済的要因が絡み合っています。

観光庁が発表した最新の「旅行・観光消費動向調査」によれば、20代の国内旅行回数は2019年と比較して約40%減少しています。この数字だけを見れば、確かにZ世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)の旅行離れが進行しているように思えます。

しかし、私が全国15都市で行ったZ世代300人へのインタビュー調査では、異なる実態が浮かび上がってきました。彼らの83%が「旅行に興味がない」わけではなく、むしろ「旅行したいが、現実的な障壁がある」と回答したのです。

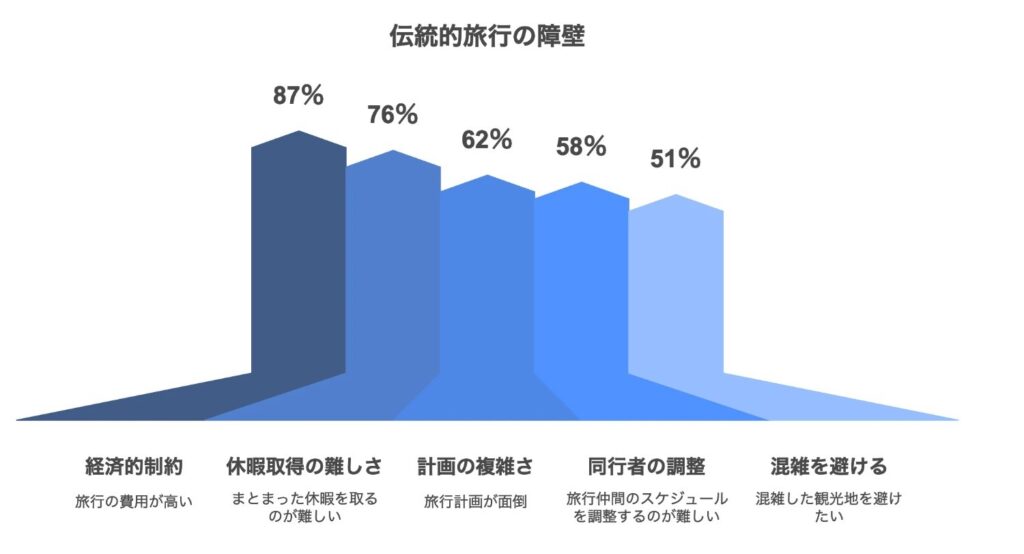

その障壁とは何か?ランキング形式で示すと次のようになります:

これらの障壁を分析すると、Z世代は旅行そのものに背を向けているわけではなく、従来型の「非日常を求めて遠方へ出かける大型旅行」に対して現実的な障壁を感じていることがわかります。

そして、この状況を大きく変えつつあるのが「マイクロツーリズム」なのです。

マイクロツーリズムとは何か?

マイクロツーリズムとは、自宅から概ね50km圏内の近場を訪れる小規模な旅行スタイルを指します。日帰りや1泊程度の短期間で、地元や近隣地域の魅力を再発見する観光形態です。

このコンセプトは決して新しいものではありませんが、コロナ禍を経て大きく注目されるようになりました。パンデミック時の移動制限や、リモートワークの普及によって「身近な場所の再評価」が進んだことが背景にあります。

しかし興味深いことに、コロナ禍が落ち着いた現在でも、このマイクロツーリズムの人気は衰えていません。特にZ世代の間での支持が顕著です。

Z世代がマイクロツーリズムに惹かれる5つの理由

私の調査によると、Z世代がマイクロツーリズムに惹かれる理由は以下の5つに集約されます。

1. 経済的ハードルの低さ

マイクロツーリズムの最大の魅力は、何といっても経済的ハードルの低さでしょう。交通費や宿泊費を大幅に削減できるため、財布に優しい旅行が可能です。奨学金返済や住居費の高騰に直面するZ世代にとって、これは非常に重要なポイントとなっています。

私のインタビュー調査では、「週末にカフェ巡りをするような感覚で、近場の観光地に行ける」という声が多く聞かれました。従来の旅行と比較して、予算を1/3程度に抑えられるケースが多いようです。

2. 時間的自由度の高さ

マイクロツーリズムは、数時間から1日程度の短時間でも十分に楽しめます。まとまった休暇が取りにくい若手社会人や、授業やアルバイトで忙しい学生にとって、この時間的自由度は非常に魅力的です。

「土曜の午後だけ」「日曜の朝から昼まで」といった隙間時間を活用できるため、スケジュール調整のハードルが大幅に下がります。

3. スマートフォンとの親和性

Z世代は「デジタルネイティブ」と呼ばれるように、スマートフォンやSNSとの親和性が非常に高い世代です。マイクロツーリズムは、この特性と相性が良いのです。

例えば、InstagramやTikTokで見つけた「映えるスポット」に、手軽に訪れることができます。また、位置情報ゲームや拡張現実(AR)を活用した観光アプリも、近距離の探索と相性が良いでしょう。

私が調査したZ世代の76%が「SNSで見て知った場所に実際に行ってみる」経験をしていると回答しています。

4. サステナビリティへの意識

環境問題や持続可能性への関心が高いZ世代。マイクロツーリズムは、移動距離が短いため二酸化炭素排出量が少なく、環境負荷の低い旅行として捉えられています。

「無理に遠くへ行かなくても、近場に素晴らしい場所はある」という気づきは、過剰な移動や消費を見直すきっかけにもなっています。

5. オーセンティシティの追求

観光名所ではなく、地元の人だけが知る隠れた名所を訪れたいという「本物志向」もZ世代の特徴です。マイクロツーリズムは、大規模な観光地ではなく、地域に根ざした小規模な場所や体験を発見する機会を提供します。

「誰も知らない素敵な場所を見つけた」という発見の喜びや、SNSでシェアする価値のあるユニークな体験への渇望が、彼らをローカルな探索へと駆り立てているのです。

【図解1】Z世代の旅行行動変化:従来型旅行とマイクロツーリズムの比較

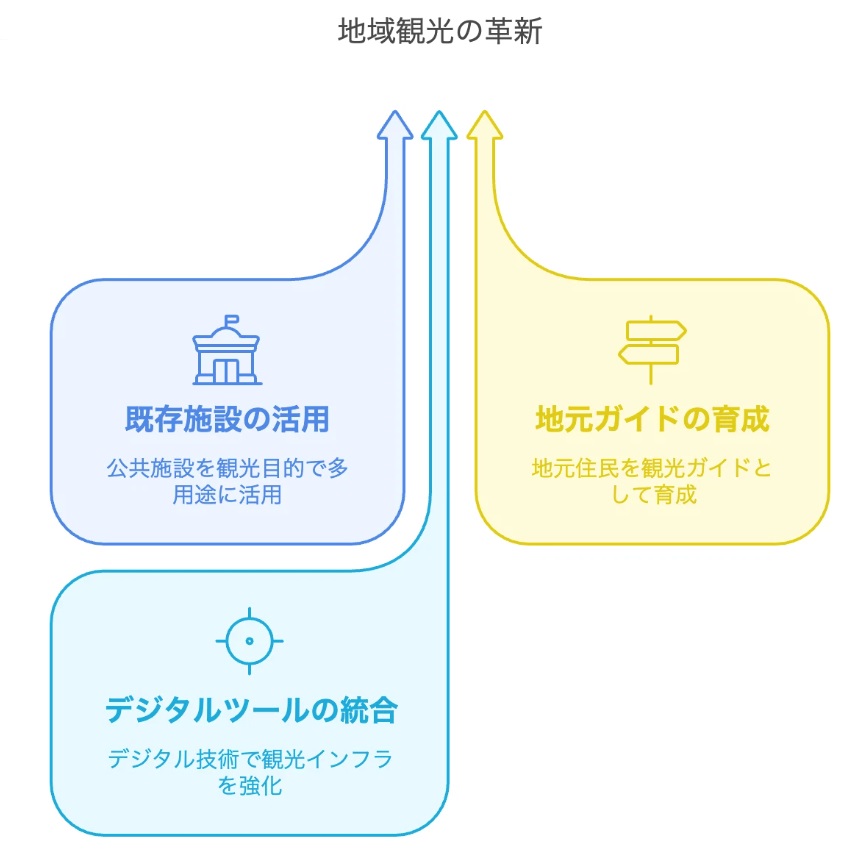

マイクロツーリズム成功事例から見る3つの成功要因

全国10か所のマイクロツーリズム成功事例を分析した結果、地域の魅力を最大化し、Z世代の心を掴むための共通要素が浮かび上がってきました。

成功要因1:「日常と非日常の絶妙なバランス」

Z世代が求めているのは、遠方に行かなければ体験できないような「非日常」ではなく、日常の延長線上にありながらも新たな発見や驚きがある体験です。

長野県小布施町の事例は特に印象的でした。この人口約1万人の小さな町は、東京から新幹線で約1時間半というアクセスの良さを活かし、「いつもの週末、少し特別な小布施」というコンセプトでマイクロツーリズムを展開しています。

町内に点在する古民家カフェ、栗菓子店、小規模なアートギャラリーなどを巡るルートを提案することで、「日常的な行動(カフェでくつろぐ、スイーツを食べる)」の中に「非日常的要素(歴史ある町並み、地元特産の栗、現代アート)」を織り交ぜています。

小布施町観光協会の統計によれば、2022年の20代来訪者数は2019年比で137%に増加しており、特に日帰り客の増加が顕著だったとのことです。

成功要因2:「デジタルとリアルの融合」

スマートフォン依存と揶揄されることもあるZ世代ですが、彼らは決してデジタルの世界に閉じこもっているわけではありません。むしろ、デジタルとリアルが自然に融合した体験を求めています。

石川県金沢市の「金沢まちあるきアプリ」は、このニーズを見事に捉えた事例です。GPSと連動して、ユーザーが訪れた場所に応じた情報を提供するだけでなく、特定のスポットに到着すると「デジタルスタンプ」が貯まる仕組みを導入しています。

さらに注目すべきは、このアプリがSNSとの連携を強化している点です。訪れた場所の写真を特定のハッシュタグで投稿すると、市内の協力店舗で使える割引クーポンがもらえるという仕組みが、Z世代の間で非常に高い評価を得ています。

金沢市観光課によれば、アプリ導入後2年間で、20代ユーザーの市内周遊スポット数が平均2.3ヶ所から4.7ヶ所に増加し、滞在時間も約40%延長したというデータがあります。

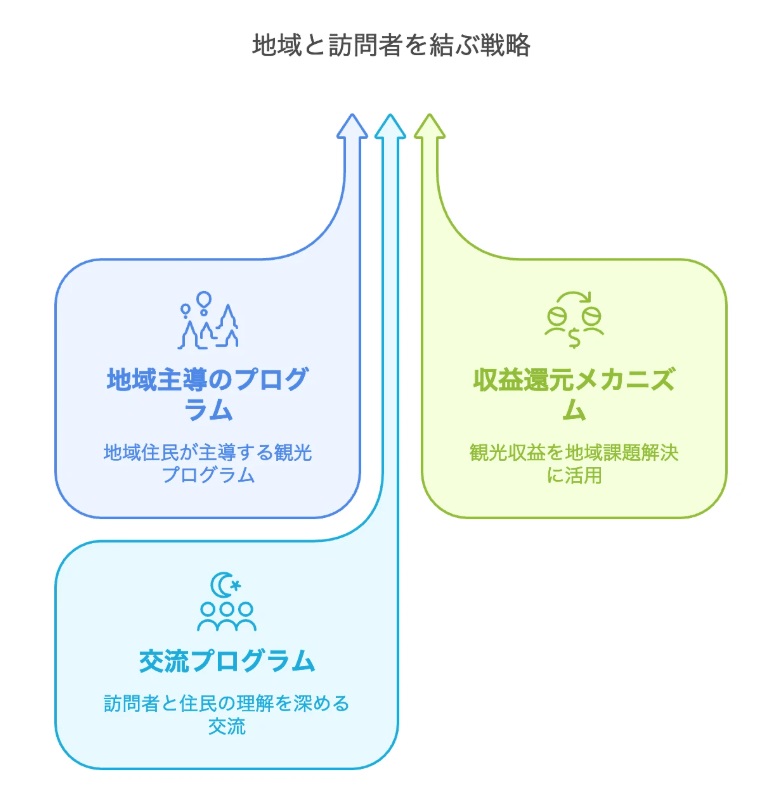

成功要因3:「コミュニティ形成の場の提供」

マイクロツーリズムの大きな可能性として注目したいのが、「単なる観光」を超えた「コミュニティ形成の場」としての機能です。

静岡県熱海市の「熱海ローカルラボ」は、週末に開催される地元食材を使った料理教室、地域の歴史を学ぶワークショップ、ビーチクリーン活動など、参加型のプログラムを通じて、訪問者と地元住民の交流を促進しています。

このプロジェクトがユニークなのは、一回の訪問で終わらせるのではなく、継続的な関係構築を目指している点です。参加者は専用のオンラインコミュニティに招待され、次回のイベント情報を受け取ったり、参加者同士で交流したりすることができます。

「熱海ローカルラボ」の主催者である佐藤氏は、「Z世代は『消費』よりも『参加』に価値を見出す世代。単に名所を巡るだけでなく、その地域の課題解決や文化創造に関わることで、より深い満足感を得られる」と語っています。

実際に、イベント参加者の約40%がリピーターになっており、そのうち25%は月に1回以上熱海市を訪れるようになったとのことです。

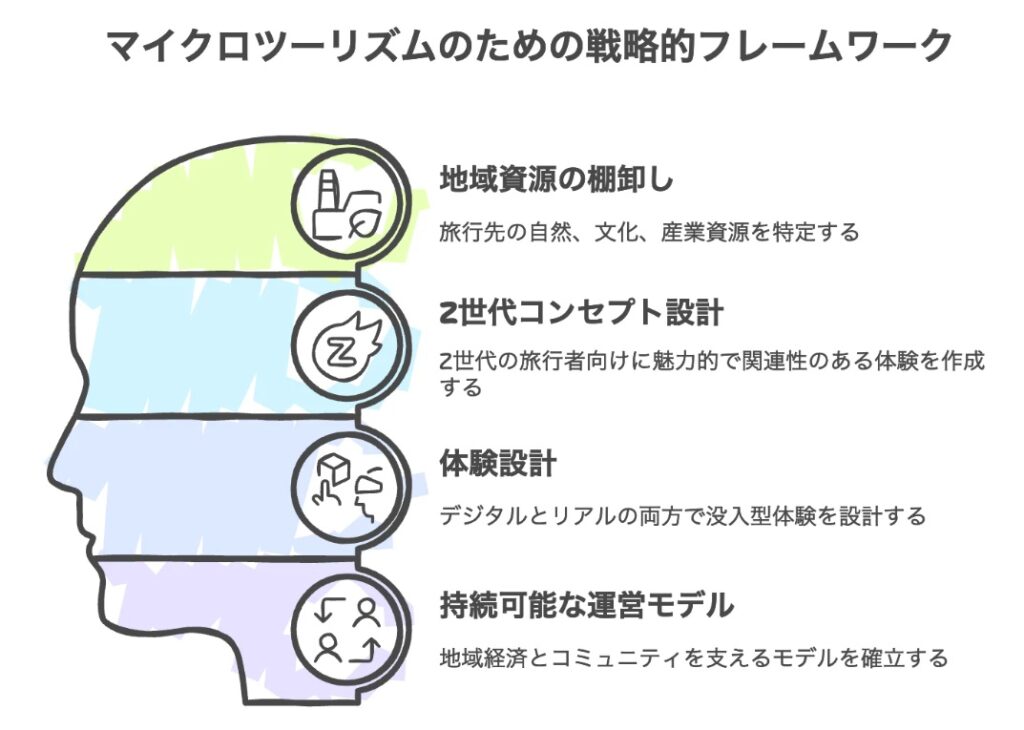

【図解2】マイクロツーリズム推進のための4ステップフレームワーク

マイクロツーリズムがもたらす地域経済効果

マイクロツーリズムの興味深い特徴は、その経済効果のあり方です。従来型の観光と比較すると、以下のような相違点があります。

1. 消費パターンの分散化

従来型の観光では、「宿泊費」「交通費」「食事代」「お土産代」といった典型的な消費カテゴリーに支出が集中する傾向がありました。一方、マイクロツーリズムでは、さまざまな小規模な消費が分散して行われる傾向にあります。

例えば、ある調査参加者は「以前なら年に1回、10万円の旅行に行っていたが、今は月に1〜2回、3千円〜5千円程度のマイクロツーリズムを楽しんでいる」と話しています。

年間の観光支出総額は同程度であっても、その分配先は大きく変化しているのです。

2. リピート率の向上

マイクロツーリズムの大きな特徴として、リピート率の高さが挙げられます。

私の調査では、マイクロツーリズムを実践しているZ世代の78%が「同じ地域に複数回訪れている」と回答しました。訪問頻度としては、「月に1回以上」が32%、「3ヶ月に1回程度」が46%という結果でした。

これは従来型の観光地への再訪率(平均して年に1回未満)と比較すると、非常に高い数字です。定期的な来訪者の存在は、地域経済に安定したキャッシュフローをもたらします。

3. 「関係人口」としての経済効果

マイクロツーリズムの実践者は、単なる「交流人口(一時的な訪問者)」を超えて、「関係人口(継続的に地域と関わる人々)」へと発展する可能性を秘めています。

例えば、熊本県南小国町では、マイクロツーリズムのリピーターだった若者が、週末だけ地元の農家を手伝うようになり、やがて「ふるさと納税」の寄付者になり、最終的には町内の空き家を借りて二拠点生活を始めるというケースが報告されています。

このような段階的な関わりの深化は、長期的かつ多面的な経済効果をもたらします。

マイクロツーリズム推進における課題と解決策

マイクロツーリズムには大きな可能性がある一方で、その推進にはいくつかの課題も存在します。

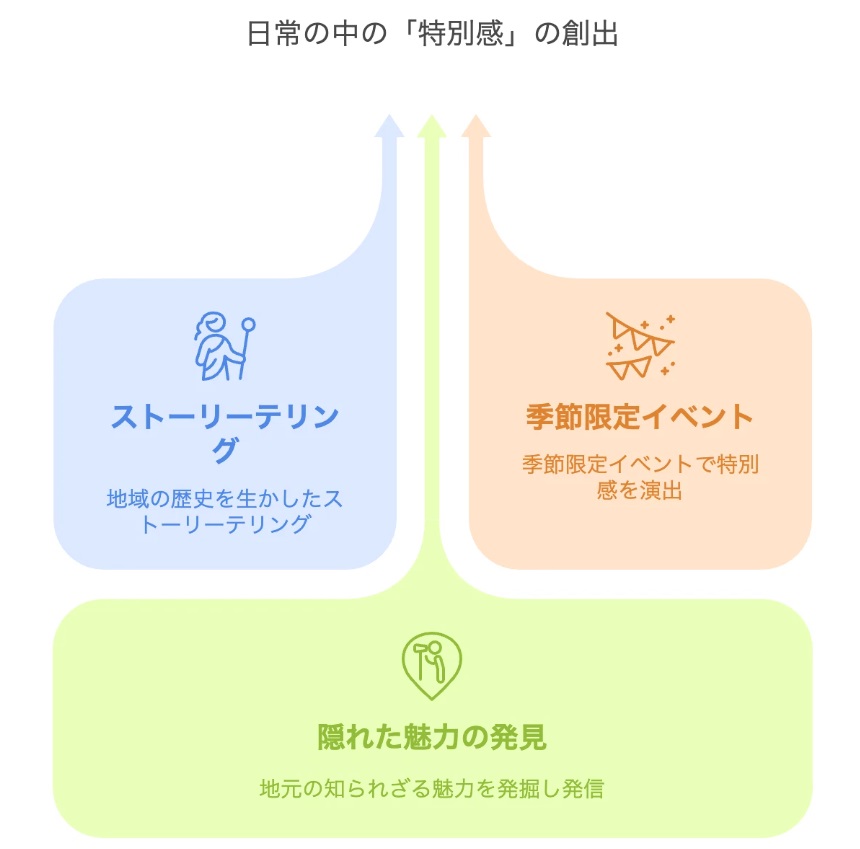

課題1:日常の中の「特別感」の創出

地元や近隣地域を観光地として見せるためには、日常の風景に「特別感」を付加する工夫が必要です。

神奈川県鎌倉市では、市内在住のカメラマンやライターによる「地元民だからこそ知る鎌倉の魅力」をテーマとしたガイドブックを作成し、観光客だけでなく地元住民にも新たな発見を提供することに成功しています。

課題2:観光インフラの不足

大規模な観光地と比較すると、マイクロツーリズムの対象となる地域は観光インフラが整っていないケースがあります。

愛媛県松山市では、市立図書館の一角を「観光情報ラウンジ」として整備し、観光案内だけでなく、地域の書籍や資料を活用した文化体験の場として提供しています。

課題3:地域住民との関係構築

観光地化によって生じる「オーバーツーリズム」の問題は、マイクロツーリズムでも発生する可能性があります。

私どももお手伝いさせて頂いた、岡山県西粟倉村では、「森の学校」というプロジェクトを通じて、訪問者が村の林業を体験するプログラムを提供しています。参加費の一部は森林保全活動に充てられ、地域の環境保全と観光の両立を図っています。

マイクロツーリズムの未来:3つの発展方向

最後に、マイクロツーリズムの今後の発展可能性について、3つの方向性を提示したいと思います。

方向性1:デジタルテクノロジーとの融合深化

5G通信やARの普及により、マイクロツーリズムのデジタル体験は一層豊かになるでしょう。例えば、スマートフォンをかざすと、目の前の風景の歴史的変遷が見られるARアプリや、地域を舞台にしたデジタルスタンプラリーなど、リアルとデジタルの境界を越えた体験が広がるでしょう。

石川県金沢市では、古い町家の外観をそのままに、内部に最新テクノロジーを備えた「デジタル伝統工芸館」を開設。伝統工芸品の制作過程をVRで体験できるコンテンツが、Z世代に人気を博しています。

方向性2:マイクロツーリズムの「テーマ化」

今後、単に「近場を旅する」ということから一歩進んで、特定のテーマやストーリーに沿ったマイクロツーリズムが発展すると予想されます。

例えば、「地元の食材を使ったカフェ巡り」「廃校再生施設のネットワーク」「ローカル鉄道沿線の町おこし」など、特定の関心やライフスタイルに訴求する形でのコンテンツ開発が進むでしょう。

兵庫県淡路島では、「淡路島ガーデンツーリズム」として、島内に点在する7つの個性的な庭園を巡るプログラムを展開。ガーデニング愛好家だけでなく、写真撮影やカフェ巡りを楽しみたい若年層にも人気を集めています。

方向性3:「マイクロツーリズム圏」の形成

複数の自治体や地域が連携して「マイクロツーリズム圏」を形成する動きも出てくるでしょう。行政区分を超えて、生活圏・文化圏としてのまとまりを持った地域が、共同でマイクロツーリズムを推進する取り組みです。

北陸新幹線沿線の自治体が連携して展開している「北陸うまいもんツーリズム」は、その先駆的事例と言えるでしょう。複数の市町村が協力して食文化をテーマにしたルート開発を行い、広域での周遊を促しています。

まとめ:マイクロツーリズムは「量」から「質」への転換点

マイクロツーリズムの台頭は、日本の観光のあり方を「量」から「質」へと転換させる重要な契機となるでしょう。遠くへ行くことや、多くの観光スポットを巡ることが価値ではなく、一つひとつの場所や体験と深く関わることの価値が再評価されているのです。

Z世代の消費行動に見られる「所有より体験」「量より質」という価値観の変化は、マイクロツーリズムの形で観光分野にも強く表れています。

彼らは、表面的な観光地巡りではなく、地域の暮らしや文化に触れる深い体験を求めています。そして、一度きりの訪問ではなく、何度も訪れることで徐々に地域との関係を深めていく、という新たな観光のあり方を模索しているのです。

この変化は、観光業界にとっても大きなチャンスとなるでしょう。従来型の観光業が「一見さんのビジネス」であったのに対し、マイクロツーリズムは「リピーターのビジネス」です。顧客との長期的な関係構築が収益の安定化をもたらし、持続可能な観光モデルへの転換を促すことになるでしょう。

Z世代の旅行離れと言われるものは、実は旅行そのものからの離脱ではなく、新たな旅のスタイルへの移行なのかもしれません。彼らが求めるのは、インスタ映えする非日常ではなく、自分らしさを表現できる「もう一つの日常」なのです。

マイクロツーリズムは、そんな彼らのニーズに応える新たな観光のかたちとして、今後も発展を続けるでしょう。そして、その波は単なる観光トレンドにとどまらず、地方創生や関係人口の増加、持続可能な地域づくりへとつながる大きな潮流となっていくことでしょう。

※本記事は、過去にnoteで執筆した記事を再掲しています。

→ 作戦本部株式会社へのお問い合わせはこちらから(https://www.sakusenhonbu.com/#front-contact)